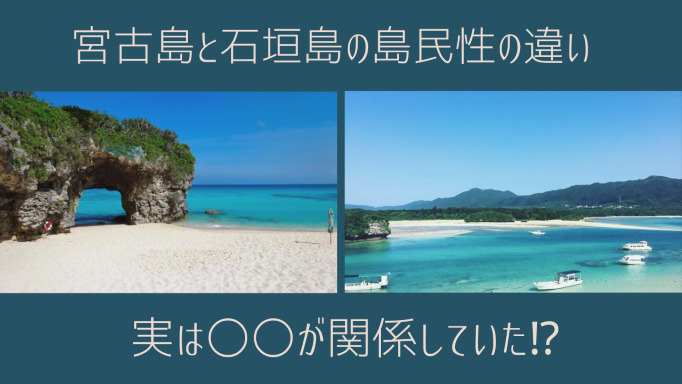

「宮古島の人は陽気で、石垣島の人は冷たい」—この対照的な島民性について、あなたは耳にしたことがありませんか?

沖縄本島から遥か南西に位置し、「先島」として一括りにされることも多い宮古島と石垣島(八重山)。島の規模や自然環境は似ているにもかかわらず、なぜか両島の住民の性格は大きく異なると言われます。

観光や移住の比較記事は多いですが、この記事ではその違いの根本、つまり島民性の決定的な要因に焦点を当てます。

一体、この対照的な性格を分かつ「アレ」とは何なのか?一般的なイメージを超えた、歴史と地理に根差した驚きの真相を、具体的な切り口で徹底的に解き明かしていきます。

- 宮古島のアララガマについて

- 八重山ひじゅるーについて

- 宮古島と石垣島の人の島民性の違い

- 宮古島と石垣島の地理理由による違い

この記事は沖縄本島と石垣島生活通算13年、沖縄では歴史サークルに所属していたももとが書いています。

目次

石垣島の人と宮古島の人の性格を表す言葉

石垣島の人と宮古島の人の性格は対照的に表現されることが多いですが、なぜそのように言われるのかの原因を解説します。

宮古島で有名な言葉「アララガマ」

宮古島の住民に根付く「アララガマ魂」や「アララガマ精神」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは「不屈の精神」や「負けてたまるか」といった、逆境に立ち向かう強い意志を意味します。

この独特な精神性は、島の「水」をめぐる厳しい歴史に深く関係しています。

「アララガマ」精神の源泉は「水との戦い」

宮古島には大きな山がないため、川も存在しません。この地理的な特徴から、昔の宮古島では水が極めて貴重で、住民は常に干ばつという自然の脅威と戦い続けなければなりませんでした。

飢饉や、過酷な人頭税といった社会的な苦難も加わり、こうした極限の環境を生き抜く中で、「アララガマ」という言葉が生まれました。

陽気な「島民性」が育まれた背景

水や資源が乏しい島では、自力だけでは限界があります。そのため、住民たちは一致団結して助け合い、さらには島の外からもたらされる物や人を積極的に受け入れる文化が根付きました。

厳しい環境を共に乗り越え、島外との交流を盛んに行ってきた結果、宮古島の人々には誰とでもすぐに親しくなれる高いコミュニケーション能力が備わったと言えます。

このような背景から、宮古島の人は「陽気で人懐っこい」と評されるようになったのです。

私が沖縄に来たばかりの頃、職場で最初に話しかけてくれたのが宮古島出身の人だったよ

「八重山ひじゅるー」と言われる石垣島

石垣島(八重山)の住民の性格を表す言葉として、「八重山ひじゅるー」という方言があります。これは「八重山(石垣)の人は冷たい」という意味になり、地元の人に言ったらダメですよ。失礼になります。

「ひじゅる」は、沖縄方言で「冷たい」を意味する言葉です。

この言葉が生まれた背景には、「よそから来た人に対して冷たい」「島人同士で足の引っ張り合いをする」といった、ネガティブな側面が関連付けられてきました。

「冷たい」ではなく「人見知り」?

実際に石垣島に住んでみて思ったのは、「そこまで冷たいと感じたことはない」ということです。冷たいというよりも、むしろ「人見知りでシャイ」な人が多いというのが実情です。

最初はなかなか話してくれない人も、一度心を開くと、聞いてもいないことまで楽しそうに話してくれるようになる、といった感じです。

足の引っ張り合いという文化

一方で、「足の引っ張り合い」については、昔からよく聞かれる話です。何かを協力して進める際に、一致団結するのではなく、お互いの意見が対立し、なかなか物事が進まないことがあります。

最も象徴的な事例として挙げられるのが、新石垣空港の建設です。建設地をめぐって議論が二転三転し、建設の話が始まってから開港するまでに約30年もの年月を要しました。

多様なルーツが生んだ孤立

石垣島は、元々の住民に加え、沖縄本島、宮古島、本土、さらには台湾など、多様な地域からの移住者が多い島です。

宮古島のように一つの厳しい環境(水不足など)を前にして全員が一致団結した歴史とは異なり、石垣島では多様なグループが存在し、それぞれが異なるグループとは一線を引く傾向がありました。特に昔は台湾出身者などに対する差別も存在したと言われています。

このような多様なルーツと文化の混在が、宮古島のような「陽気な一致団結」ではなく、「グループ間の距離感」を生み、「ひじゅるー」という言葉が生まれる背景になったのかもしれませんね。

石垣島移住の闇とは?後悔しないために知るべき現実

石垣島移住の闇とは?後悔しないために知るべき現実

石垣島の人と宮古島の人の性格には水が関係している?

一般的に「県民性」と呼ばれるその土地の気質は、地理的な要因や歴史的な環境から大きな影響を受けて形成されます。

特に、かつては「水」の存在こそが、島々の住民の意識や文化を決定づづける最大の要因でした。

水がなかった宮古島

宮古島には山がないため、昔は川もなく、深刻な水不足に常に悩まされていました。雨乞いの歌「クイチャー」が生まれるほど、水を得ることは生活の根幹でした。

水がなければ農作物も育たず、島内だけで生活を完結させるのは困難でした。この厳しい環境を生き抜くため、住民たちは一致団結し、同時に島の外から来る物や人、技術を積極的に受け入れる必要がありました。これが、宮古島で陽気で人懐っこい気質が育まれた背景です。

水が豊富な石垣島

一方、石垣島には沖縄県内で最も高い山である於茂登岳(おもとだけ)があります。この山のおかげで、石垣島には豊富な水資源があり、水の苦労が少なかったと言われています。

外部に頼らずとも、自分たちだけで生活を維持できる自給自足の基盤が早くから整っていたため、宮古島ほど外部との積極的な交流を必要としませんでした。石垣島が「排他的」と言われる根本的な原因は、この「水が豊富にあった」という地理的な優位性から生まれた意識にあると考えられます。

水の存在は、単なる生活用水以上の意味を持ちます。琉球王国の都が水資源の豊富な首里に置かれたように、昔から湧き水のある場所は御嶽(うたき)などの信仰の場となり、人々の精神性にも深く結びついていました。

つまり、宮古島と石垣島の対照的な気質は、現代では想像しにくい「水という資源の有無」が、そこで暮らす人々の意識と文化を大きく分けた結果なのです。

石垣島の人と宮古島の人の性格違いまとめ

宮古島の陽気で共存的な「アララガマ魂」と、石垣島の自給自足が可能にした独自の距離感。

この島民性の大きな違いは、実は「水の有無」というシンプルな地理的要因が深く関係していました。水資源が豊富だったか、それとも常に水と戦ってきたか。この環境が、両島の人々の意識と文化を対照的に育んだのですね。