沖縄の住宅街で「石敢當」と書かれた石を見たことはありませんか?

これ「いしがんとう」と読みます。

あちらこちらで見かけるので好き勝手置いあるのかと思いきや、適当に設置してあるわけではありません。

石敢當は置く場所が決まってるよ

本州では一部の地域を除いてほとんど見かけることはありませんが、沖縄では当たり前にある石敢當。

今回は、沖縄でよく見かける石敢當とは何か、由来やなぜ丁字路や突き当りに石敢當があるのかを解説します。

【この記事でわかること】

■石敢當の由来

■曲線を好む沖縄の美意識について

■石敢當の役割

■マジムンが直線しか進めない理由

この記事は沖縄生活13年、沖縄では歴史サークルに所属していたももとが書いています。

目次

沖縄の石敢當とは何か?由来は?

あらためて石敢當とは何かを簡単に説明します。

まず読み方は石敢當(いしがんとう)です。

そして役割は何かと言うと「魔除け」です。

魔除けとしての石敢當

石敢當は沖縄ではシーサーと並ぶ2大魔除けで、石敢當は丁字路や三叉路などに置かれる石でできた魔除けになります。

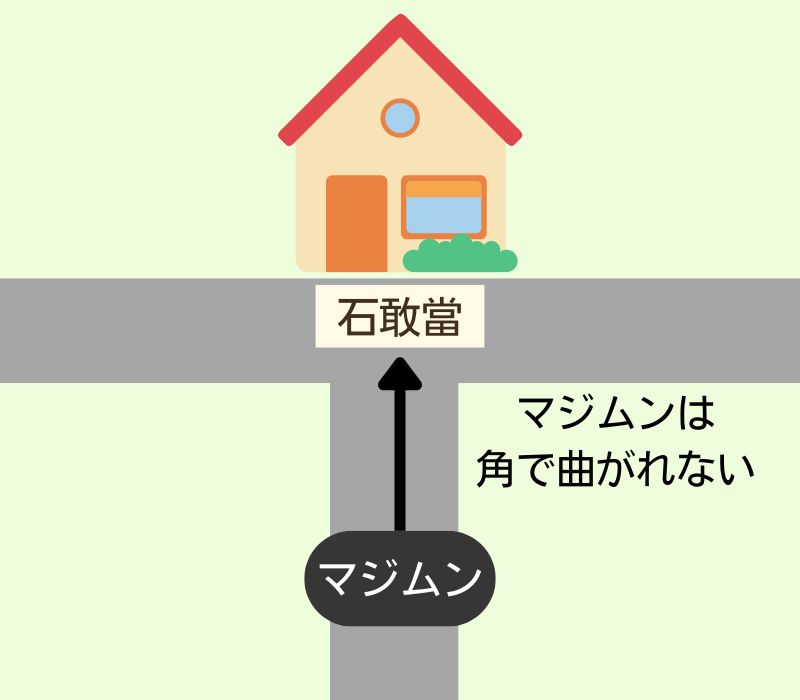

古くから沖縄ではマジムン(魔物)は、まっすぐ(直線)にしか進めないと言われており、例えばこのようなT字路の場合、家にマジムンが入ってこないように石敢當をこの位置に置くというわけです。

石敢當の由来

石敢當は中国から伝わったと言われており、実は沖縄以外の地域でも見られ、古くから外国船が寄港していた鹿児島の指宿などでは今でも石敢當が多くあります。

指宿では「せっかんとう」と呼ばれているよ

ですが、ここまで人々の暮らしの中に溶け込み、県内全域で見られるのは沖縄だけですよね。

石敢當という呼び名については、中国にいた強い武士の名前からきているという説があり、マジムンはこの石敢當に当たると砕け散ってしまうそうです。

沖縄では直線より曲線が好まれる理由

沖縄では古くから直線よりも曲線を美しいと捉える文化がありました。

沖縄の人に曲線が好まれる理由を見てみましょう。

曲線を良しとする沖縄の人の美意識

古くから沖縄では、角や直線を嫌い曲線が美しいとされる美意識がありました。

首里城をはじめとする城跡(グスク跡)の石垣を見ても分かるように、角が丸くなっていたり曲線や曲面となっています。

日本のお城の石垣と比べても違いが分かりますよね。

熊本城の石垣は角が角ばっていますね。

曲線がいいと言う考えは中国から入ってきた風水による考え方が影響しているとされています。

沖縄本島北部にある今帰仁城跡の石垣は、中国の万里の長城に似ているとも言われ、中国文化の影響を受けているのが分かります。

首里城の石垣のように角も丸く面も反りかえっている沖縄の石垣は、世界的に見ても珍しいそうですよ。

今度首里城に行く機会があれば、ぜひ石垣にも注目してみてください。

首里城再建中でも楽しめる!首里城公園 無料エリア 正殿までの道 おすすめスポット13選

首里城再建中でも楽しめる!首里城公園 無料エリア 正殿までの道 おすすめスポット13選

風水や台風から家を守るための曲線

沖縄で大きな道路は別として、昔からある地域の住宅街など一歩中に入ると細い道がくねくねしていて分かりづらいと思ったことはありませんか?

特に首里の住宅街の道の複雑さは有名で、軽自動車じゃないと通れないような細かな道がたくさんありますよね。

首里の道って王国時代からほとんど変わっていなくて、古地図と現代の地図が合致するそうですよ。

これも昔の沖縄の人が風水を取り入れ、直線を良しとしなかったためこのような複雑な道になりました。

また、曲線の道は台風から家を守る役割もありました。

道が直線だと海からの風の影響をもろに受けてしまうため、あえて曲がりくねった道にしているのです。

くねくねした道も昔の沖縄の人の知恵なのですね。

そういえば、風水って「風」と「水」と書くけど、台風ってまさに風と水が関係してますね。

沖縄での家の台風対策|台風が来る前と当日にやるべきことを解説します

沖縄での家の台風対策|台風が来る前と当日にやるべきことを解説します

石敢當で魔除け|マジムン(魔物)が真っ直ぐにしか進めないのは?

石敢當で魔除けをしているわけですが、なぜマジムンは真っ直ぐにしか進めないと言われるようになったのでしょうか?

先の理由から、マジムンがまっすぐに直進してきて家に災いをもたらすという考え方は、台風被害だったり風水的な考えが関係しているのです。

昔の沖縄の人は、全てのものに神が宿っていたり、自然災害や目に見えない恐怖などをマジムンに例えたりしていました。

昔、直線の道の突き当りにある家は、台風の強い風を受けて飛ばされたのかも知れません。

それを見て「マジムンは直線で入ってくる」となり、丁字路の突き当たりには石敢當を置くようになったのでしょう。

石敢當まとめ

今回は沖縄の石敢當の由来を紹介しました。

現在ではお土産にもなっている石敢當ですが、今でも魔除けとしてしっかり生活に溶け込んでいるのが沖縄っぽくていいですね。

角を嫌い曲線をよしとするのって、なんだか沖縄の人の柔らかい人柄にも通じるところがありますよね。

そんな沖縄の人の美意識、素敵過ぎだと思いませんか?

\最後まで読んでいただきありがとうございます。クリックしていただけると励みになります/