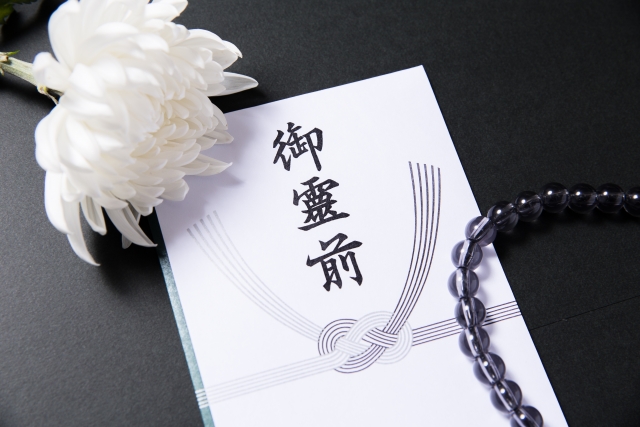

今回は沖縄のお葬式と全国との違いについて紹介します。

今日告別式に行くことになったんだけど、沖縄のお葬式って全国と何か違うの?

結構違うところがあるよ~

沖縄に移住し人間関係もできてくると、様々な付き合いが生まれますよね。

そんな時、今度告別式に行くことになったけど沖縄のお葬式って全国と違うのかな?と気になりませんか?

今回は、人付き合いの中でも意外と多い「沖縄での告別式」についてのお話です。

内地のお葬式と違うことを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

沖縄の結婚式の特徴は?沖縄と全国との違い10選

沖縄の結婚式の特徴は?沖縄と全国との違い10選

沖縄の物価は高い?沖縄の買い物事情をおしえます

沖縄の物価は高い?沖縄の買い物事情をおしえます

目次

沖縄の葬儀と全国との違い5選

沖縄のお葬式と全国のお葬式の違いをまとめると以下の5つになります。

【沖縄の葬式と全国との違い】

■新聞のおくやみ情報で告別式を知る

■香典の相場は全国より少なめ

■沖縄ではお通夜より告別式に出席することが多い

■喪服はかりゆしウェアもOK

■告別式に行けない時の対応

①沖縄では新聞の告別式欄におくやみ情報が掲載される

知ってる人も多いかと思いますが、沖縄では告別式の案内が新聞に載ります。

なので、年配の人ほど新聞を読む時は「お悔やみ」のページから見ると言います。

沖縄の新聞は地元紙2社のこちらになります。

■琉球新報

■沖縄タイムス

掲載は両方に載る場合もあるし、どちらか片方の時もあります。

でも、新聞を取っていないという方もいますよね?

その時は「沖縄おくやみ情報局」というアプリが便利ですよ。

こちらは無料で利用できるので、新聞を購読する必要がありません。

沖縄のお悔やみ情報には「しまダビ」という沖縄タイムスが提供しているアプリもありますが、こちらは50日間は無料ですが、50日以降は新聞を購読しないと利用できなくなります。

②お香典の相場が全国より少なめ

お香典の金額は間柄や地域によって差がありますが、沖縄は全国と比べると少なめになります。

友人・知人の場合の香典

沖縄で友人・知人の告別式でのお香典は、千円~3千円くらいが相場になります。

沖縄に移住した人だと、知人などの告別式に行く場合が多いかと思います。

私の経験ですが、例えば職場の人のお父さんが亡くなった場合などは、3千円を包んでいました。

または職場関係であれば、他の人と相談して金額を合わせていました。

親族の場合の香典

移住者の場合、友人・知人の方が多くなるかと思いますが、参考で親族の場合も紹介します。

沖縄で親族の場合のお香典は、祖父母や兄弟は5千円~1万円くらい、叔父叔母などの場合は千円~3千円くらいが相場になります。

③沖縄ではお通夜より告別式に出席することが多い

沖縄ではお通夜より告別式に行くことが多いです。

全国だと親族以外だとお通夜に行くことが多いですが、沖縄だと一般的には告別式に参列します。

むしろお通夜は、親族や近所で親しかった人などが行くイメージがあります。

お通夜は自宅でやり、告別式は斎場でやるのが多いからというのもありますね。

そして沖縄だと、そこまで親しかったわけではないけど「知り合いだから」という程度でも告別式に行くこともあります。

実際私もそこまで仲良しというわけではないけど、知り合いのお父さんが亡くなった時に告別式に行きました。

沖縄は狭いので、どこで告別式をやってても行ける距離にあるのも理由でしょうね。

④喪服はかりゆしウェアでもOK

告別式に出席する時の服装は、喪服を既に持っているなら喪服で大丈夫です。

でもまだ持っていない方や、真夏の沖縄でのスーツは暑いという方には、かりゆしウェアの喪服が快適ですよ。

かりゆしウェアであれば、黒のズボンやスカートに合わせて着れば、だいぶ涼しくなります。

冬は半袖だと肌寒く感じるかも知れませんが、その時は会場までは上に何かを羽織っていき、会場で脱げば大丈夫です。

例え真冬だったとしても、沖縄なら半袖でも全然違和感はないですよ。

なので半袖の喪服かりゆしウェアを1着持っているとかなり重宝します。

沖縄ではスーツを着ない?かりゆしウェアで快適ビジネス

沖縄ではスーツを着ない?かりゆしウェアで快適ビジネス

⑤告別式に行けない場合の対応

沖縄で告別式に行けない場合は、告別式に出席する人にあらかじめお香典を預けておきます。

内地だと電報を打つのが一般的ですが、沖縄では告別式に行く人にお香典を預け香典返しをもらってきてもらい、後で受け取るというパターンです。

もしくは、どうしても直接行ってお悔やみを述べたいという場合。(あまりないかもしれませんが)

沖縄では、初七日から四十九日までは、七日ごとに法要をしている(ナンカスーコー)おうちもあるので、その時に訪問するということもできます。

ただ、最近では省略している家や、親族のみの場合などもあるので、事前に親族の方に確認してからの方がいいですね。

沖縄の葬式と全国との違いまとめ

以上が沖縄の告別式に関する全国との違いです。

こういうことって、沖縄に限らず地域差もあることなので「知らなかったために失礼になってしまった」なんてことにならないようにしたいですよね。

沖縄に長く住んでいたら、いつかは告別式に出席することがあるかも知れません。

突然告別式に行くことになって慌てないよう、移住者の方も「沖縄のお葬式事情」について事前に知っておくといいかと思います。

沖縄での慣習や行事を理解して、快適な沖縄ライフを送っていただきたいです(^^

\最後まで読んでいただきありがとうございます。クリックしていただけると励みになります/